こんにちは、公認心理師&セラピストのあべ子です!

仕事がつらいな…と思いながらも「子どもたちのために」と日々頑張っている先生は多いのではないでしょうか。

今回の記事は、教師が仕事がつらいと思った時に、どう考えていくべきかのポイントを5つにまとめました。

先生方は、本当なら教師としての自分に自信を持ちながら、意欲的に毎日を過ごしたいと思っているのではないでしょうか。

そこで今回は、教育委員会の相談員として10年以上、学校の先生方を支援してきた経験を踏まえ、教員の仕事のつらさと対策について説明します。

この記事が、先生方が自分自身の状況を振り返ってみるきっかけになればうれしいです。

教員の仕事がつらいと感じるのはある意味自然なこと

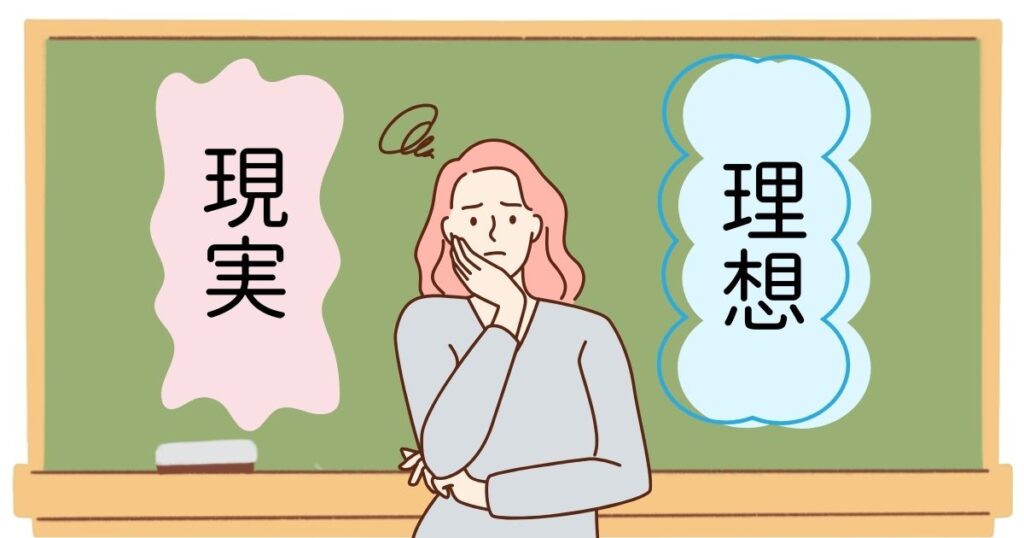

完璧を求める心理と現実のプレッシャー

私が長年学校現場に関わってきて思うのは、「学校の先生は、総じて優秀だ」ということです。

そのため、完璧でありたい、完璧にやりたい、完璧にできるはず、完璧であらねばならない、などの考えを、無意識的に抱く人が少なくないように思います。

しかし、現実には様々な制約や予期せぬ事態が発生します。

「事実は小説よりも奇なり」を地で行く、ぶっ飛んだ家庭環境に出くわすことも珍しくありません。

そうすると、今までの自分の成功法則が効かないという事態が発生します。

この理想と現実のギャップが、強いストレスになることがあります。

自己否定の罠

「もっとうまくできたはずだ」「自分は教員に向いていないのでは」といった自己否定的な思考に陥りやすいのも、先生の特徴です。

日々の授業や生徒指導で思うような結果が出ないと、自分の能力を疑ってしまう先生は意外と多いのではないでしょうか。

例えば、熱心に教えたにもかかわらず、なかなか学習が定着しない子がいると、「自分の教え方が悪いのではないか」と落ち込むことがあります。

また、問題と思われるような行動を示す子どもの様子に改善が見られないと、「自分には指導力がない」と自信を失うこともあります。

本来、教育は長期的な視点で見るべきであり、すぐに結果が出ないからといって自己否定する必要はないのですが、自己肯定感が下がりかけている先生にとってはなかなかつらい状況だと言わざるをえません。

自己否定する自分はダメなんだ、ってさらにヘコみそう💦

ダメとは言い切れないよ。

むしろ、教育に真摯に向き合おうとする、先生の誠実な人柄(長所や魅力の部分)が表れているという見方ができます。

自己否定したい自分がいるんだな、って思うだけにしておきましょう。

ストレスの原因を特定することの重要性

先生が仕事でつらさを感じる時、何がストレスの原因になっているのかを理解することが大切です。

原因が把握できれば、対策を考えやすくなります。

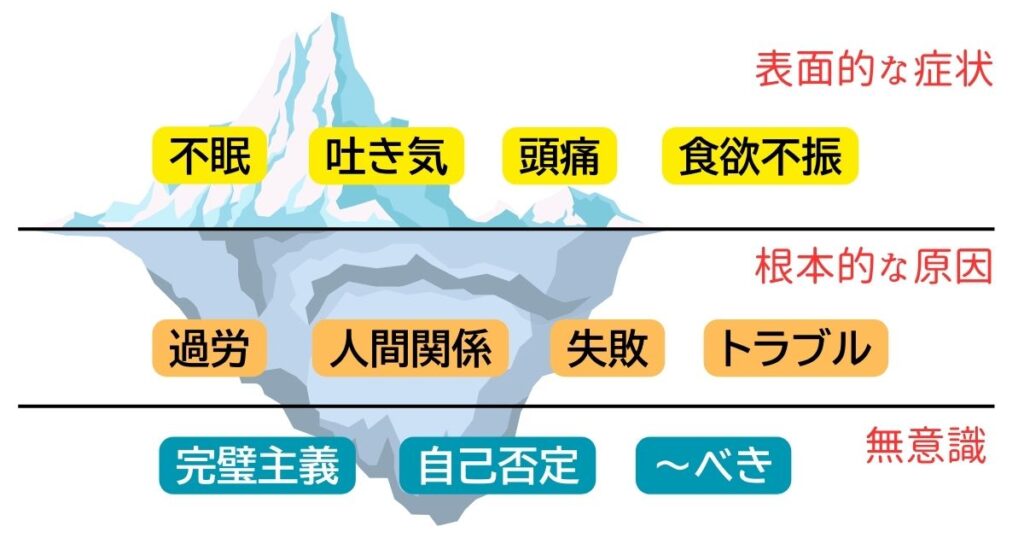

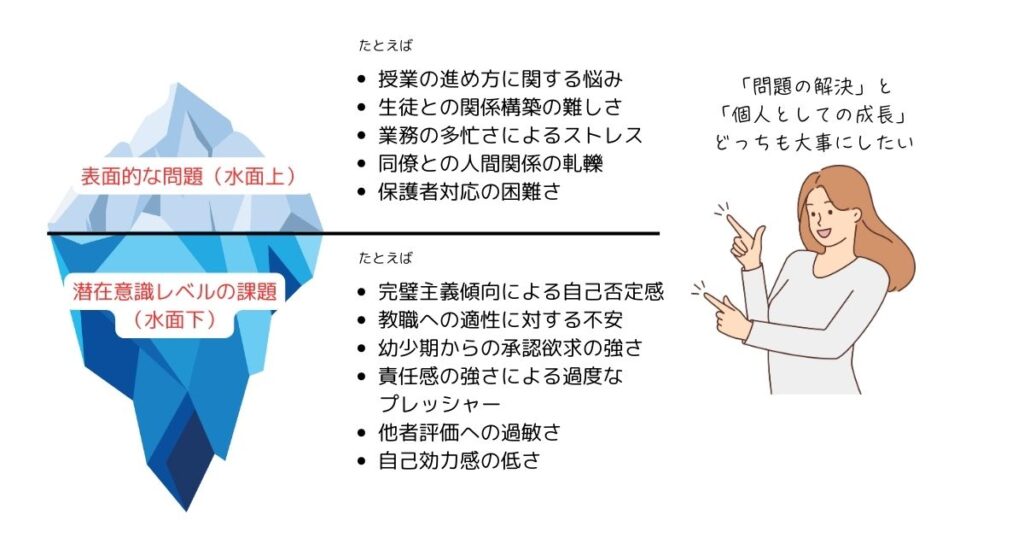

表面的な症状と根本的な原因

仕事のつらさを感じるとき、その表面的な症状(例:不眠、食欲不振)に意識が奪われがちです。

しかし、真の解決には根本的な原因にも目を向けていく必要があります。

例えば、極度の疲労感や意欲の低下といった症状の背景には、業務量の増加や人間関係の問題など、より深い要因が隠れていることがあります。

根本的な原因がわかれば、より自分に合ったストレス対策を立てることができそうだね。

無意識の影響を認識する

ストレスの原因は必ずしも意識的なものだけではありません。

無意識のうちに影響を受けている要因も多くあります。

例えば、幼少期の経験や、社会的な価値観、管理職からのプレッシャー、自己効力感の低下など、先生自身が気づいていない要因がストレスを引き起こしていることがあります。

こういった”無意識の影響”を認識し向き合うことは、単に教師という職業上の問題にとどまらず、先生自身が人生をいかにより良いものにしていくかという問題に深くかかわっていくのです。

同僚との関係性が及ぼす影響

支え合いの重要性と難しさ

教育現場では同僚との協力が不可欠ですが、価値観の違いや競争意識が時として人間関係を難しくすることもあります。

本来なら、教師同士で悩みを共有しアドバイスし合うことでストレスを軽減できたり、協力して問題解決に当たることで個人の負担を減らせたりします。

しかし、忙しさや競争意識によって、支え合いの関係を築くのが難しい場合が出てきます。

例えば、お互いに授業準備に追われて同僚と話す時間がない、または成績を比較されることを恐れて悩みを打ち明けられないといったような状況です。

人事評価を気にして、一人でなんとかしようと問題を抱えてしまうケースもあるかも知れません。

だからこそ、意識的に支え合いの機会を作ることが大切になってきます。

助けてもらう、手伝ってもらう、ってなんか苦手。

そのためには、「今の自分」を素直に認めて、不要なプライドを捨てる勇気も時には必要です。

孤立感と帰属意識

教師が職場で孤立感を感じると、仕事のつらさが増幅されます。

一方、帰属意識は仕事への意欲を高めます。

同僚との良好な関係は、学校という組織への帰属意識を育みます。

「一人じゃない」っいう安心感があると、頑張れちゃうなー。

逆に、同僚との関係が希薄だと、孤立感に苛まれます。

例えば、職員室で誰とも会話せずに一日を過ごしたり、自分の意見が無視されたりする経験は、仕事へのモチベーションを下げてしまいます。

そのため、教師間のつながりを大切にし、互いを認め合う雰囲気づくりが重要です。

自己肯定感を保つための小さな工夫

自己肯定感を保つためにちょっとした工夫を実践することは、こころの健康を維持するためにとても大事なことです。

ストレスの多い教育現場を生き抜くために、自分を大切にする習慣を持つことを心がけてみてください。

自己対話の重要性

自分の”内なる声”に耳を傾けることは、自己肯定感を高める重要な方法です。

- ぶっちゃけ、どう思っているの?

- 本当はどうしたかったの?

- 言いたかったけど飲み込んだ言葉はない?

こんな風に日々の出来事や感情を振り返り、自分と向き合う時間を持ちましょう。

例えば、毎晩寝る前に5分間、その日の良かったことを3つ書き出す習慣をつけてみてください。

一人反省会ならいつもやってるけど。

ポイントは、自分にダメ出しをしないこと。

無理やりにでもポジティブな面を見る練習だと思ってください。

自分責めが習慣になっている人は、最初のうちは違和感があるかも知れません。

ですが、この小さな行動の積み重ねが”新しいこころの習慣”を作り出し、自分自身を認め励ます力になっていきます。

「完璧」から「十分」への意識の転換

完璧を求めすぎると、かえってストレスが増えてしまいます。

代わりに、「十分に良い」という考え方を取り入れましょう。

例えば、授業の準備で100点を目指すのではなく、80点でOKと自分に許可を出すのです。

「今の自分にできる十分なこと」に目を向けることで、自己肯定感を保つことができます。

この意識の転換により、自分を責めすぎることなく、より柔軟に仕事に取り組めるようになります。

カウンセラーに相談することのメリット

教師に限った話ではありませんが、仕事でつらさを感じる時、カウンセラーなどの専門家に相談することには大きなメリットがあります。

カウンセラーのサポートを受けることで、自分の状況を客観的に見つめ直し、潜在的な問題に気づき、安全な環境で自己開示することができます。

これらの要素が組み合わさることで、効果的にストレスに対処し、職場での充実感を取り戻すことができるのです。

客観的な視点の獲得

日々の忙しさに追われていると、自分の問題を冷静に分析することが難しくなります。

そんな時、カウンセラーは先生の話を聞きながら問題の本質を考え、新しい視点を提案します。

たとえば、こんなことがありました。

黒板をノートに書き写さない子への対応に悩んでいる先生がいましたが、「黒板周りの掲示物の撤去と座席位置を変える」という方法を提案したところ、改善したケースがありました。

日々の業務に没頭していると、自分の状況を客観的に見ることが難しくなります。

すぐにぼーっとするから、その都度声掛けするしかないと思っていたよ。

このように、第三者との対話を通して、自分では気づかなかった視点や解決策を見出すきっかけが得られるかも知れません。

潜在意識へのアプローチ

カウンセラーは、教師自身も気づいていない潜在的な問題や感情に気付きやすいという特徴があります。

ストレスの根本原因が表面化していない場合でも、対話を通じて、その原因が見えてくるケースは少なくありません。

例えば、保護者対応のトラブルに悩んでいた若手の先生がいらっしゃいましたが、話を聞いていくうちに自己肯定感の低さやコミュニケーションの苦手意識が影響していることに少しずつ気が付いていきました。

このような気づきは問題解決の大きな一歩となるばかりでなく、その後の先生自身の生き方そのもののテーマにもつながっていくと考えています。

安全な自己開示の場

カウンセリングを受けることは人に弱みを見せることにも通じるものがあり、まだまだこの日本では抵抗を感じる人は多いと思います。

そんな風に警戒する先生がいたとしても不思議ではありません。

話したくないことは話さなくても大丈夫です。

カウンセラーは話の内容を良い/悪いで判断したりすることなく、先生自身が何を感じているのかを理解しようという姿勢で話を聞いていきます。

守秘義務もありますから、「同僚との人間関係に悩んでいる」といった繊細な問題も、安心して話してみてください

教師という仕事上、子どもたちや保護者の相談に乗る機会もあるかと思います。

”相談する側”の立場を経験しておくことも、先生の今後にとってとても貴重な学びになりますよ^^

話す側の緊張感や安心感を経験していると、自分が聞き手になった時の共感力が全然違う気がするね。

まとめ:自分自身を大切にすることの重要性

自己ケアは子どもたちのためでもある

教員として、子どもたちと一所懸命に向き合い成長を促すことはとても立派な行為です。

しかし、自分自身を大切にすることもまた、それと同じくらい大切なことだと私は思います。

子どもたちの人間力や生きる力は、周りの大人たちの自己肯定感に左右されると言っても過言ではありません。

先生が自己ケアを怠ると、結果的に子どもたちにも良い影響を与えられなくなってしまいます。

継続的な自己理解を

自分自身を大切にすることは、一朝一夕にはできません。

日々の小さな気づきや行動の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらします。

先生自身がじっくりと自分を見つめ、自己理解と成長を続けていく姿勢が何よりも大切なのではないでしょうか。