こんにちは、公認心理師&特別支援教育士のあべ子です^^

今回は、それほど珍しくないと言われる”小学生のチック症”、について、基本的な情報と対応方法についてご紹介します。

チック症は10人に1人くらい、つまり通常のクラスに2~3人はいる計算になります。

発達障害と併発しやすいとも言われていて、発達相談・教育相談、保健センターの心理相談などでもチックの相談は時々ありました。

チック症の概要はそれほど難しくありません。

少し知っておくだけでも、心に余裕をもって指導にあたることができますし、保護者さんと話が通じると信頼関係を構築しやすくなりますから、ぜひこれを機に先生の引き出しの1つに加えていただけたらと思います!

チック症とは

チック症は、本人の意思とは関係なく、音声を発したり同じ動作を繰り返してしまう「不随意運動」を伴う脳神経の疾患です。

はっきりとした原因は不明ですが、遺伝的な要因や、脳の働きを調整する神経伝達物質の一種であるドーパミンの働きの問題によってチックが起こると考えられています。

チックの種類

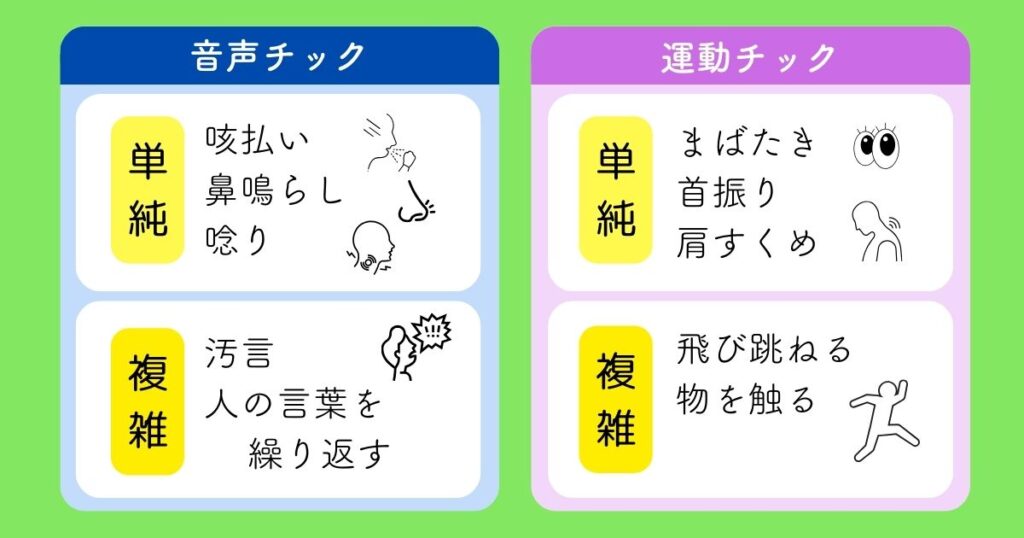

チック症には、大きく分けて2種類あります

- 運動チック:体の一部を動かす不随意な動き

- 音声チック:声や音を出す不随意な行為

これらはさらに、単純なものと複雑なものに分類されます。

以下に、チックの種類と例を示します。

チックの発症と経過

- 4〜5歳頃に始まることが多く、男子に多い傾向があります。

- 10〜12歳の間に症状が激しくなる場合があります。

- 多くの場合、大人になるにつれて頻度は減少します。

- 子どもの5〜10人に1人が経験する身近な症状です。

教師が知っておくべきチックの特徴

- チックは本人の意思でコントロールすることが難しい。

- ストレスや疲労によって症状が悪化することがある。

- 一時的に症状が出ても、多くの場合1年以内に自然に改善する。

- 特別な治療が必要ない場合も多い。

ただし、1年以上続く場合や、症状が重度な場合は病院を受診したほうがよいケースもあります。受診の目安と保護者への伝え方については、こちらの記事を参考にしてください▼

小学生のチック症:保護者対応で困らない!受診の目安と伝え方

小学生のチック症について、病院の受診を考える目安と保護者への伝え方の注意点についてお伝えします。保護者の受け取り方や反応は様々であるため、トラブルを避け信頼を得られるような伝え方の具体例を紹介。

学校での対応方法

教職員の理解と共通認識

- 担任教師だけでなく、全教職員がチック症について正しい知識を持つ。

- 校内研修などを通じて、チック症の特性や対応方法について学ぶ機会を設ける。

- 個別の教育支援計画や指導計画を作成し、組織的な支援体制を構築。

クラス内での環境調整

- チックが出やすい状況(緊張や疲労時など)を把握し、適切な休憩時間を設ける。

- 音声チックがある場合、テスト時の別室受験を許可するなど柔軟な対応を行う。

- 座席の配置を工夫し、必要に応じて児童が落ち着ける場所を確保する。

学習面での配慮

- チックの状態に応じて、発表や朗読などの場面で柔軟に対応する。

- 宿題や課題の量を調整し、過度なストレスを避けるよう配慮。

- 集中力が低下している場合、テストの時間延長などの措置を検討。

心理的サポート

- スクールカウンセラー等と連携し、児童の心理的ケアを行う。

- ストレスマネジメント技術(呼吸法やリラクゼーション)を指導。

- 自己肯定感を育むため、チック以外の長所や才能を認め、褒める機会を増やす。

いじめ防止と他の児童への教育

- チック症について、クラスメイトに適切な説明を行い、理解を促進。

- いじめや差別が起こらないよう、定期的に児童の様子を観察し、早期対応を心がける。

- 多様性を尊重する学級風土づくりを行う。

保護者との連携

- 定期的に保護者と情報交換を行い、学校と家庭での児童の様子を共有。

- 必要に応じて、専門医への相談を勧める。

- 家庭でのサポート方法について、保護者と一緒に考える。

個別支援の実施

- 基礎的環境整備や合理的配慮について、校内委員会で検討し、実施。

- 児童の状態に応じて、個別の休憩スペースや、チックが出ても気にしなくていい場所を作る。

注意点

- チックを無理に抑えようとさせない。

- チックに過度に注目せず、児童の全体的な様子を観察する。

- 保護者と連携を取り、家庭での様子も把握する。

- 必要に応じて、専門家(医師やカウンセラー)への相談を勧める。

まとめ

チック症は多くの子どもが経験する症状であり、適切な理解と対応が欠かせません。

チックのある児童に対して、温かい目で見守り、必要に応じて適切な支援を行うことで、児童の健やかな成長を促すことができるでしょう。

チックに関して不安や疑問がある場合は、専門家の力も借りながら、お子さんの学校生活をより充実したものにしていきましょう^^