こんにちは、公認心理師&特別支援教育士のあべ子です^^

今はちょうど年度の変わり目ということで、これから「引継ぎ」が様々に行われることと思います。

幼保から小学校・小学校から中学校へ、旧担任から新学年の担任へ、など。新しく特別支援学級に籍が移るお子さんもいるでしょう(その逆もありそうですね)。

その時に、お子さんの行動の様子として「落ち着きがない」という話がよく出ると思うんですが、

・引継ぎ書類を見たら、ASDの子にもADHDの子にも「落ち着きがない」って書いてある。

・落ち着きがないと一言で言ってもその子によって全然違うし、結局何をどうしたらいいの?

と困ったことはありませんか?

そこで今回は、教育現場でよく見られる「授業中に落ち着きがない」という行動について、ASDとADHDの観点から解説します。

同じように見える行動でも、その背景や対応方法が異なることがありますので、ぜひ参考にしてください。

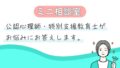

ASDとADHD、行動の違いを見極めるポイント

ASDの場合

ASDのお子さん場合、外部環境からの影響が大きいことが特徴です。

特徴的な行動の例:

- 環境の変化や音・光などの刺激に敏感で、それによって席を立つ

- 特定のルーティンやこだわりに固執する

- 周囲の状況理解が難しく、指示を誤解することがある

このように、感覚過敏や予測不能な状況への不安が行動の背景にあることが多いです。

ADHDの場合

ADHDのお子さんの場合、多動性、衝動性、不注意が主な特徴となります。

特徴的な行動の例:

- 席に座っていられず、頻繁に立ち歩く

- 手足をそわそわ動かし続ける

- 順番を待てずに発言してしまう

- 興味が次々と移り、集中が続かない

これらの行動は、脳の機能特性によるもので、外部からの刺激というよりは内部からの衝動が原因となっていることが多いです。

具体例でみる違い

同じ「授業中に立ち歩く」という行動でも、その理由や背景が異なります。

- ASDの場合:教室内の音や光などの刺激で落ち着けず、その結果として席を離れる。

- ADHDの場合:衝動的に席を立ち、教室内を動き回る。見たい・触りたいという衝動による場合もある。

この他にも、代表的な行動について、その理由や背景をまとめてみました。

| 行動例 | ADHDの場合 | ASDの場合 |

|---|---|---|

| 授業中に立ち歩く | 衝動的に席を立ったり動いたりする(特に理由がない場合もあれば、興味がひかれた物を見たい・触りたい等で動く場合もある)。 | 音や光といった環境刺激で落ち着けないので、その刺激から逃れたい(または、安心できる刺激を得たい)。 |

| 急に話し出す | 順番を待てず衝動的に発言する。すぐ言わないと忘れるので、とっさに口を挟む。 | 指示内容や会話の文脈が理解できず場違いな発言をする。 |

| 注意散漫 | 興味が移り変わり、一つのことに集中できない。 | 特定の興味には集中するが他には無関心。 |

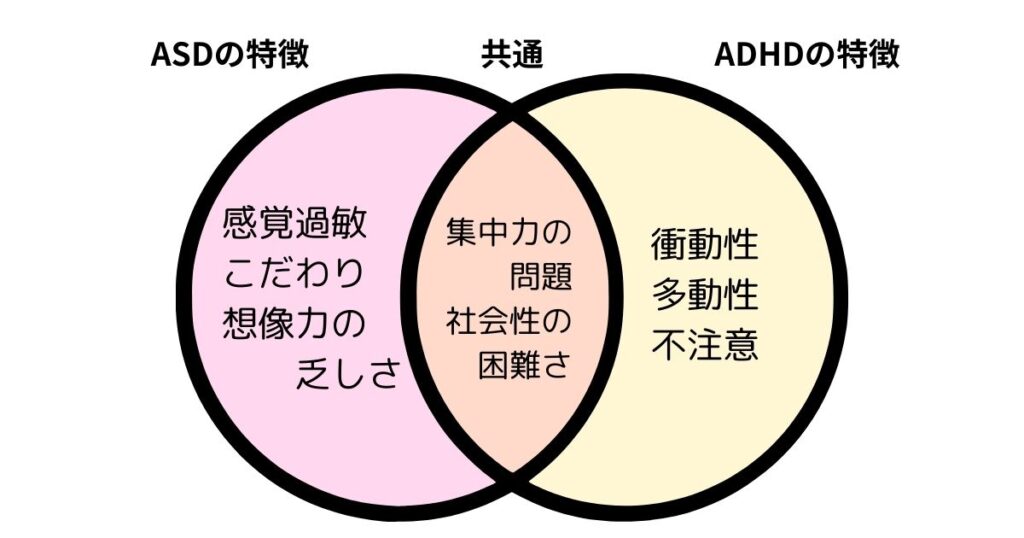

対処方法

ASDへの対応

- 刺激管理:

- 教室内の音や光など感覚刺激を減らす(ヘッドフォンや遮光カーテンの利用)。

- 落ち着ける場所(例えば「安心スペース」)を提供する。

- 予測可能性の提供:

- 授業内容や流れを事前に説明し、不安を軽減する。

- 個別指導や具体的な指示で理解を助ける。

ADHDへの対応

- 環境整備:

- 座席周辺をシンプルにし、気が散らない環境を作る。

- 短時間で区切ったタスクや活動を取り入れる。

- 行動管理:

- 明確なルールと視覚的なタイムスケジュールを提示する。

- ポジティブなフィードバックで適切な行動を促す。

音がイヤで集中できないASDのお子さんに、チェックリストを見せて課題に取り組ませようとしても、あまり効果が出ませんよね。

だから実態把握をして、それを根拠に手立てを考えていくことが大事なのか。

まとめ

「落ち着きのなさ」という同じような行動でも、ASDとADHDでは背景が異なります。それぞれの特性を理解し、適切な対応をすることで、お子さんたちが安心して学べる環境を作ることができます。

また、これらの対応は一例であり、お子さん一人ひとりの特性に合わせて柔軟に対応することが大切です。

保護者との連携や情報共有も欠かせません。

子どもたちが安心して過ごせる教室づくりをするためには、特性理解にもとづいて環境調整をすることが大切です。

行動の背景さえ分かっていれば、学校や教室の事情に合わせてアレンジもできるね。

皆さんの教育実践に、この情報が少しでも役立てば幸いです。質問やご相談があれば、いつでもお気軽に質問してください。